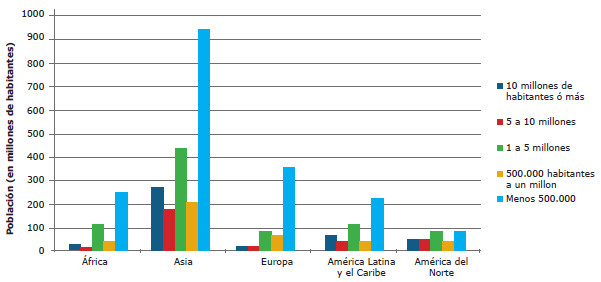

Figura 1: Peso demográfico de las ciudades secundarias

Fuente: UN-DESA, 2012

| Documentos > Tamaño y densidad urbana > http://habitat.aq.upm.es/tydu/atydu_1.html |

La ciudad está destinada a crecer indefinidamente y el problema de limitar su crecimiento en realidad no se plantea. Entender el crecimiento como un fenómeno natural, no discutible, es naturalmente complementario a la limitación del campo de indagación de la ciudad.

Piccinato, 1974:74

En 2010 se superó el 50% de población urbana en el mundo y para 2050 se espera que casi un 70% de la humanidad viva en ciudades (UN-DESA, 2012). El proceso de urbanización del mundo parece inevitable y tal cual se acepta. La identificación entre ser, deber ser y poder ser parece inquebrantable: la extensión de la urbanización no se puede ni se debe combatir. Entre tanto, y a pesar de las advertencias de que son las ciudades medias las que están protagonizando este proceso en las últimas décadas (López, 2009) y asiguen acumulando la mayor población (Figura 1), la investigación urbana tiende a centrar su atención preferentemente en las grandes ciudades (Figura 2).

La disciplina urbanística moderna se ha modelado para hacer frente a los problemas de la gran ciudad industrial y capitalista. El tamaño de la ciudad ha sido una cuestión marginal, ya que la ciudad, reflejo y objeto en sí mismo de la acumulación capitalista, está imbuida en el mismo proceso de crecimiento indefinido que se le exige al conjunto de la economía. Una excepción, parcial, a este desconocimiento procede del pensamiento utópico, que desde la antigüedad ha reflexionado sobre cómo debe ser la ciudad. Estas utopías urbanas han sido, en la actualidad, sustituidas por la utopía (o más bien ucronía) del crecimiento sostenido. El urbanismo, o la práctica urbanística, ha quedado en consecuencia reducida a una gestión ordenada del crecimiento, con el fin declarado de mitigar las inconveniencias asociadas al inevitable gigantismo (congestión, contaminación, etcétera).

La gestión del crecimiento de la ciudad exige del urbanista, ante todo, un conocimiento de los problema urbanos y de sus soluciones, que no pueden ser otras que distintas formas de crecimiento (ya sean hacia el interior o hacia el exterior del territorio de la ciudad). La artificial limitación de posibles soluciones ha afectado al discurso tanto analítico como propositivo de una disciplina empeñada en no salirse del marco de trabajo asignado. Sin embargo, forma, crecimiento y tamaño no pueden analizarse convenientemente de manera aislada (Thomson, 1917), cuestión que se ha estudiado en profundidad en el ámbito de la biología, donde las leyes alométricas describen los cambios en el tamaño relativo entre las distintas partes de un organismo conforme crece; a partir de esta base teórica, y empleando métodos estadísticos, se ha analizado la realidad urbana subrayando la interrelación entre forma y tamaño (Bettencourt et al., 2007; Schläpfer et al., 2014). Sin embargo este tipo de estudios apenas han tenido impacto en la práctica urbanística, por una parte debido a su alto grado de abstracción, por otra parte, por el propio enfoque disciplinar del urbanismo: muy preocupado por la forma urbana, pero muy poco por el tamaño.

En este capítulo se comienza con una breve revisión de las distintas visiones sobre el tamaño de la ciudad que han modelado el pensamiento del urbanismo moderno, para pasar a continuación a reevaluar diversos problemas urbanos clásicos (formas de urbanización, accesibilidad y movilidad, segregación socio-espacial) utilizando como posible variable explicativa el tamaño de la ciudad.

Cada cosa, para poseer todas las propiedades que le son propias, no debe ser ni desmesuradamente grande, ni desmesuradamente pequeña, porque, en tal caso, o ha perdido completamente su naturaleza especial, o se ha pervertido. [...] Lo mismo sucede respecto de la ciudad: demasiado pequeña, no puede satisfacer sus necesidades, lo cual es una condición esencial de la ciudad; demasiado extensa, se basta a sí misma, pero no como ciudad, sino como nación, y ya casi no es posible en ella el gobierno.

Aristóteles, Política: Libro IV, Capítulo IV

En el mundo griego, la ciudad [polis] era también sinónimo de unidad política; en este sentido, Aristóteles establece en función de la gobernanza los límites inferior y superior de tamaño, recurriendo a una variable externa (la autonomía respecto a otros) y a otra interna (la capacidad de gestión de la comunidad), aunque sin pretender en ningún caso ser tan preciso como lo había sido Platón en Las Leyes o La República. Justo a continuación, Aristóteles habla más específicamente de la base territorial y económica necesaria para sostener la ciudad: «La extensión y la fertilidad del territorio deben ser tales que todos los ciudadanos puedan vivir tan desocupados como corresponde a hombres libres y sobrios» (Libro IV, Capítulo V). En realidad, ya estaban planteadas las bases para evaluar la viabilidad del tamaño de una ciudad: una suficiente capacidad económica para sostener población y orden social, y un adecuado orden interno para gestionarse. De hecho, sobre estos mismos dos principios podrían explicarse el vertiginoso crecimiento de las ciudades industriales del siglo XIX, gracias a la expansión de su base económica, y su inmediata crisis debido a la ineficaz gestión de problemas como la congestión o las malas condiciones higiénicas.

Desde la Antigüedad y a lo largo de toda la Edad Media, las ciudades europeas sufren una transformación económica fundamental: pasan de ser el centro de la economía agraria de su hinterland a convertirse en nudos de una inmensa red de comercio a larga distancia, compitiendo no tanto por ampliar su territorio agrario como por obtener mejores contratos comerciales. Así, tras una Edad Media centrada en la práctica más que en la teoría de la creación de ciudades, cuando el Renacimiento muestra un renovado interés por la teorización en torno a las ciudades, el pensamiento ya no se desenvuelve en torno a la ciudad como unidad política, sino como elemento funcional dentro de una región o un conjunto de territorios más vastos. Así, la influyente Utopía de Tomás Moro describe un país y territorio ideales, donde se distribuyen uniforme y racionalmente un conjunto de ciudades, pero no entra a detallar el funcionamiento de las mismas. Parecido enfoque presenta la Nueva Atlántida de su compatriota Francis Bacon, en tanto que el italiano Tommaso Campanella se centra ante todo en el diseño urbano y arquitectónico de su Ciudad del Sol. En la tratadística italiana, tan fecunda en ciudades ideales, a partir de la segunda mitad del siglo XVI habrá cada vez menos espacio para las reflexiones complejas sobre la ciudad, y quedará escindida entre el estudio de las condiciones territoriales para su asentamiento y de las condiciones técnicas (básicamente militares) para su edificación (Benevolo, 1968:727).

Si puede interpretarse la reflexión renacentista sobre la ciudad ideal como una respuesta crítica frente a la ciudad medieval orgánica y desordenada, que tan lejos estaba de sus ideales estéticos, las ciudades ideales del siglo XIX parecen surgir también de un rechazo a los problemas de sus ciudades reales, especialmente a la deshumanización que había traído el crecimiento desmesurado y la industrialización. Para orientarse entre la gran diversidad de propuestas utópicas que surgen, resulta útil la clasificación que propone Françoise Choay en torno a dos concepciones de las nuevas ciudades. La concepción progresista (Owen, Fourier, Cabet, etc.), que parte de una idea del hombre como ser biológico y psicológico, propone una serie de asentamientos autosuficientes de tamaño relativamente pequeño, en mitad de la naturaleza, pero que pueden expandirse mediante una yuxtaposición indefinida de las unidades en un esquema disperso, atomizado y de baja densidad (Choay, 1965:25); en definitiva, una disolución de la ciudad en el campo que pretende dar respuesta, antes que nada, a los problemas higiénicos. Por su parte, la concepción culturalista (Ruskin, Morris y, finalmente, la ciudad jardín de Ebenezer Howard) parte de la idea del hombre como un ser social y cultural que no puede vivir al margen de su comunidad (recuperando la idea aristotélica del hombre como animal político), y sus propuestas urbanas se construyen en torno a dicha comunidad, tomando como referencia el funcionamiento y las dimensiones de las ciudades medievales (Choay, 1965:29); para ellos el principal problema de la gran ciudad industrial es la alienación y la anomia.

En paralelo a todas estas propuestas más o menos revolucionarias, se iba fraguando a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX otro urbanismo, no centrado en el escapismo de la utopía, sino en la gestión de la realidad urbana tal y como venía dada. Piccinato (1974) analiza la tratadística alemana de finales del siglo XIX como cristalización de este nuevo paradigma, comprometido con el crecimiento perpetuo de la gran ciudad, tal y como demandaban el capitalismo expansivo y los intereses inmobiliarios:

La manera de organizar el espacio está puesta explícitamente en relación con los mecanismos de formación de la ciudad industrial: el objetivo, no mistificado, es el del crecimiento «equilibrado». La estrategia, la del aligeramiento de los conflictos de interés y del allanamiento de las puntas de congestión a través de intervenciones de racionalización del proceso de crecimiento.

Piccinato, 1974:22

En este contexto, no hay lugar para pensar en el tamaño ideal, ya que el objetivo, el crecimiento indefinido, es incompatible con ningún tamaño concreto; simplemente se trata de buscar una forma que responda tanto al crecimiento actual como a los crecimientos futuros. En este sentido, a pesar de todo el prestigio intelectual del pensamiento urbanístico utópico, su importancia en la conformación de la disciplina urbanística convencional no deja de ser marginal (Piccinato, 1974). En realidad, las reflexiones sobre el tamaño de las ciudades se ha desplazado a otra esfera, la económica, desde donde se dictan las pautas a seguir: «some empirical findings ... suggest that even the largest cities have not yet reached excessive sizes from the point of view of growth and productivity»[1] (Alonso, 1971:67).

Independientemente de que la ciudad pueda tener una función política, religiosa, o de cualquier otro tipo, pronto asume también una función como centro económico; lo que puede nacer como «lugar de encuentro» (Mumford, 1961) pasa pronto a convertirse en una «proximidad organizada» --expresión de Huriot (1998)-- que ofrece indudables ventajas como mercado centralizado, ya sea enfocado hacia la producción o hacia el consumo.

Para definir la ciudad, Max Weber (1920:56) acude en primer lugar al tamaño y la densidad del asentamiento, pero también incluye una serie de requisitos de tipo económico: una especialización en tareas no directamente ligadas a la tierra, una diversidad significativa de actividades, un mercado regular o permanente y, por último, una cierta dependencia de la población respecto de dicho mercado. Por su parte, Fernand Braundel incide en la especialización de actividades: «no hay ciudad sin división obligada del trabajo y no hay división del trabajo un poco eleborada sin la intervención de una ciudad» (Braundel, 1979:420), aunque también habla de la dimensión política de la ciudad, como centro de poder que gestiona un territorio subordinado a ella. De esta forma, el tamaño es una cualidad que la ciudad puede permitirse en la medida en que sea capaz de gestionar un territorio o un mercado de mayores proporciones, y que a cambio le otorga cierta autonomía respecto a sus rivales (siguiendo el mismo argumento de Aristóteles), en tanto que la especialización y el crecimiento se retroalimentan: es necesario cierto nivel de complejidad para crecer, y ésta debe aumentar para gestionar tamaños cada vez mayores. De igual modo, Adam Smith citaba el tamaño del mercado como factor clave para favorecer la diversificación de la economía y la especialización del trabajo, aunque referencias en este sentido se pueden rastrear hasta La República de Platón. Para organizar el conjunto de teorías que han tratado el tema de la economía urbana Roberto Camagni (1992) las agrupa en función del factor o principio explicativo que utilizan: aglomeración, accesibilidad e interacción espacial (para explicar las características de una ciudad individual), jerarquía y competitividad (para explicar las relaciones entre ciudades).

La aglomeración, o más bien la multitud, saca provecho de las economías de escala, es decir, mejoras de eficiencia asociadas al (mayor) tamaño de la unidad productiva.El tamaño del mercado también permite la emergencia de nuevas especializaciones y nichos específicos para todo tipo de productos y servicios. Este principio forma parte del cuerpo doctrinal de la economía clásica sin necesidad de tomar en consideración la variable espacial y, por tanto, la concentración espacial que supone la ciudad.

Pero la unidad de mercado y las consecuentes economías de escala requieren de accesibilidad: tanto productores como compradores deben llegar al mercado para que se produzca el intercambio. La economía espacial incorpora el problema de la accesibilidad asignando una serie de costes a la distancia, de forma que puede transformarse el espacio (abstracto) en una estructura de costes (Von Thünen, 1876; Alonso, 1964; Fujita, 1989). La distancia se traduce en limitaciones que pueden ser relativas (costes, tiempos) o absolutas (imposibilidad de acceder), que el transporte moderno ha transformado radicalmente, venciendo distancias infranqueables en el pasado y reduciendo costes y tiempos, lo que ha permitido una ampliación de los mercados, en muchos casos hasta alcanzar una escala global. Sin embargo, el transporte que permite agrandar mercados puede tener un resultado ambivalente respecto al crecimiento de las ciudades, pues puede facilitar tanto la concentración como la dispersión de la población, y la concreción de estas posibilidades depende de otros factores.

La accesibilidad implica requerimientos distintos para personas y mercancías. El mercado laboral exige que una persona acuda al lugar de trabajo de manera cotidiana, de forma que el tiempo es la variable fundamental del desplazamiento, lo que exige una proximidad del alojamiento sólo matizada por la velocidad de la movilidad cotidiana. Los productos deben acceder al mercado en el momento en que se produce el intercambio, para lo que sólo se les exige que estén en buenas condiciones de uso/consumo, de forma que según el tipo de producto cambian los requisitos en cuanto a duración del viaje y condiciones del transporte y la relación de importancia entre las variables tiempo y coste. Así pues, mientras a las mercancías les basta con llegar en buen estado, las personas sacan beneficios ante todo de su permanencia en la ciudad y de su participación en redes (laborales, formativas, recreativas) de interacción.

Sin embargo aglomeración y accesibilidad son tendencias que pueden actuar en sentido inverso. En ausencia o con limitaciones de movilidad, la accesibilidad fomenta la dispersión de los servicios urbanos (para situarse en la proximidad de la residencia), mientras mantengan un tamaño mínimo de mercado que los haga viables, en tanto que los espacios centrales de una gran aglomeración pueden ofrecer una mayor diversidad de servicios; por el contrario, cuando la movilidad aumenta puede llegar a producirse el efecto contrario: una concentración de los servicios y una dispersión de la residencia. Estos dos principios se han combinado históricamente para dar lugar a complejas redes jerarquizadas de ciudades, que han tratado de describirse y explicarse a través de la teoría de los lugares centrales, concebida por Christaller (1933), desarrollada en su lógica microeconómica por Lösch (1940) y ampliamente estudiada en los años 1960 y 1970 (Beckmann, 1958; Berry, 1961; Dacey, 1966; Beckmann & McPherson, 1970; Parr et al., 1975).

Finalmente, igual que no puede aislarse a una ciudad de la red urbana en que se sitúa, tampoco puede hacerse abstracción de los procesos dinámicos que transforman las relaciones entre ciudades y que influyen en su tamaño relativo. Para ello deben analizarse los procesos de cambio tecnológico, de los que la competitividad entre ciudades sería un caso particular.

A diferencia de los urbanistas, los economistas sí han tratado de calcular el tamaño óptimo de las ciudades, contrastando las ventajas que ofrece el tamaño en términos de economías de escala con las desventajas, es decir, con las deseconomías que genera el tamaño: congestión, contaminación, conflictividad social, etc. La constatación de que los niveles de renta, medidos a partir de indicadores agregados como el Producto Interior Bruto (PIB), aumentan conforme aumenta el tamaño de la ciudad y esta relación no parece invertirse o refrenarse en ninguno de los casos conocidos (Alonso, 1971), ha conducido a la conclusión apresurada de que ninguna de las ciudades actuales ha alcanzado todavía dicho tamaño óptimo y el crecimiento puede y debe continuar. En todo caso, estos cálculos contienen una debilidad fundamental derivada de los datos utilizados, que presentan al menos dos problemas estructurales:

Primero, hay diversos conceptos que no se incluyen en dichos indicadores agregados debido a que no tienen correlato monetario; entre estos se incluirían todo tipo de impactos sociales y ambientales, cuyos costes no cubren los agentes económicos sino la sociedad o los ecosistemas, y que constituirían deseconomías de aglomeración no contabilizadas. En este sentido, si intentamos aproximarnos a los costes ecológicos de la ciudad a través de un indicador como la huella ecológica, descubrimos que ésta es más elevada en las ciudades que en los territorios que las albergan (Rees & Wackernagel, 1996; Folke et al., 1997).

Segundo, estos indicadores agregados miden el volumen de transaciones monetarias, pero no tienen en cuenta su naturaleza, es decir si son beneficiosas o perjudiciales. La paradoja es que gastos asociados a las deseconomías de la aglomeración, como el sobreconsumo de gasolina derivado de la congestión, los gastos médicos de atender a los enfermos por la contaminación, o los costes de reparar las pérdidas producidas por la delincuencia, se contabilizan en positivo a pesar de ser consecuencias negativas de la aglomeración urbana.

Para terminar, la valoración de estos datos de renta requiere de una lectura cualitativa que incluya, además de los costos de la vida, otros factores interpretativos:

Durante la década de 1970, cuando Nueva York era un campo de batalla, a los trabajadores había que ofrecerles una "paga de combate" por soportar los problemas de la ciudad. Aquellos altos salarios reales eran indicadores del fracaso urbano --la preocupante tasa de delincuencia y la desintegración de los servicios urbanos--, no de éxito urbano.A partir de 1980, la relación entre la población de un área y los salarios reales se niveló y ahora es negativa. En el año 2000, la gente estaba dispuesta a aceptar salarios reales más bajos por vivir en Nueva York, lo que quiere decir que acudían a Nueva York pese a que los altos precios anularan las ventajas de unos salarios más elevados.

Glaeser, 2011:183

Sin embargo, a pesar de estas debilidades conceptuales, el PIB se ha utilizado comúnmente como indicador del éxito económico de una ciudad o un país, de forma que se ha pasado a diseñar políticas, también urbanas, con el objetivo declarado de maximizar este indicador, dejando de lado su significado económico.

Los académicos que han estudiado el problema del tamaño óptimo no han caído en esta lectura ingenua o interesada de los indicadores macroeconómicos, sino que se han esforzado por identificar y evaluar los beneficios y costes de la aglomeración urbana. Camagni et al. (2013) enumeran los distintos epígrafes que se han evaluado desde el enfoque tradicional: beneficios asociados a la mayor productividad, la aglomeración como facilitador de la interacción social, la diversidad como fuente de creatividad, el capital humano y las sinergias locales como fuentes de aprendizaje y el atractivo de los servicios y equipamientos urbanos, frente a costes asociados a las indivisibilidades (servicios públicos), costes ambientales y conflictos sociales.

Diversos estudios confirman que la productividad es más alta en las grandes ciudades (Alonso, 1971; Segal, 1976; Rousseaux & Proud-homme, 1992); sin embargo, también inciden factores como la diversidad (Chinitz, 1961; Jacobs, 1969) o la conectividad urbana (McCann & Acs, 2011), que no son exclusivos de las grandes ciudades. En cuanto a las deseconomías asociadas al tamaño, varios estudios han encontrado que los costes de los servicios urbanos aumentan desproporcionadamente a partir de ciertos tamaños (Alonso, 1971; Mera, 1973; Ladd, 1992), aunque también se ha afirmado que este efecto no es general sino que se limita a sectores concretos (Hirsch, 1968). Otros estudios han intentado incorporar los costes ecológicos y sociales a este esquema utilizando el método de los precios hedónicos como medio de trasladar estos conceptos a la contabilidad convencional (para una revisión más detallada, véase Camagni et al., 2013), lo cual puede ofrecer una buena aproximación a la percepción subjetiva de quienes habitan una ciudad. Sin embargo, el método de los precios hedónicos es discutible al menos en dos aspectos: primero, la disponibilidad a pagar será mayor en los sectores sociales de mayor renta, otorgando automáticamente un mayor valor a aquellos bienes que disfrutan (frente a los que disfrutan sectores de menor renta); segundo, aquellos costes ecológicos que no afecten directamente a la población implicada simplemente desaparecen, con lo que no se tiene en cuenta ningún impacto alejado en el espacio o en el tiempo (deforestación, agotamiento de caladeros o cambio climático, por citar algunos ejemplos). Otra cuestión relacionada con lo anterior es la distribución de los ingresos; aunque hay un gran volumen de estudios que apuntan a un aumento de la equidad conforme aumenta el tamaño de la ciudad (véase una revisión en Garofalo & Fogarty, 1979), trabajos posteriores han puesto en duda esos resultados (Haworth et al., 1978; Garofalo & Fogarty, 1979; Hirsch, 1982; Glaeser et al., 2008).

Finalmente, hay una serie de características de las grandes ciudades que aportan una diferencia cualitativa. La mayor diversidad e interacción social que proporciona la aglomeración es un activo que parece fomentar la creatividad y el aprendizaje, factores especialmente relevantes para los sectores más productivos de la economía (Storper, 1997). En este sentido, el tamaño de la ciudad se muestra más relevante para el sector servicios que para el industrial (Moomaw, 1981), donde jugarían un papel mayor las economías de escala dentro de la propia industria (Carlino, 1980). Estos datos vendrían a reforzar la hipótesis de la existencia de tamaños óptimos distintos para distintas estructuras productivas (Henderson, 1974), pues ciudades de tamaños distintos ofecerían distintas combinaciones de economías de escala. De hecho, la gran variedad de tamaños de ciudad presentes en el mundo real pone en cuestión la misma existencia de un tamaño óptimo, que podría variar de un país a otro e incluso de una ciudad a otra, teniendo también en cuenta la especialización de cada ciudad en terminos de la teoría de lugares centrales, o planteamientos más recientes como las redes urbanas (Camagni, 1993). Como consecuencia, el foco de interés ha pasado del tamaño óptimo hacia la eficiencia de distintos tamaños en función de la forma urbana y la estructura productiva de cada ciudad (Capello & Camagni, 2000; Camagni et al., 2002; Camagni et al., 2013).

La reflexión económica en torno al tamaño de la ciudad resulta imprescindible, especialmente cuando ésta se encuentra ausente en la disciplina urbanística, sin embargo es preciso señalar dos carencias fundamentales:

Primero, los modelos matemáticos de la economía tienden a reducir la complejidad del mundo real hasta límites discutibles, despreciando cualquier elemento que no quepa en su concepción de lo económico, reducida estrictamente a las variables cuantificables y monetarizables (Naredo, 1987). Parece fuera de toda duda que la riqueza se acumula en la ciudad según ésta crece, pero no debería asumirse que es la aglomeración la causa de la riqueza (gracias a su mayor eficiencia económica); es posible que la relación causal sea a la inversa, es decir, que la concentración de riqueza provoque a su vez una concentración de población, como de hecho apunta un estudio reciente para la urbanización contemporánea en Asia (Hofmann & Wan, 2013). Es difícil explicar esta acumulación inicial sin tomar en consideración la dimensión política de la ciudad y su capacidad de imponer sus propios intereses sobre territorios y poblaciones subordinadas, es decir, la capacidad del poder político para alterar a su favor las reglas del juego económico, por ejemplo, imponiendo estructuras de distribución de costes y beneficios que favorezcan a las actividades productivas urbanas frente a las rurales.[2] Sin embargo, esta reflexión queda fuera del discurso de la economía convencional, donde se excluye deliberadamente cualquier elemento ajeno a su racionalidad, al tiempo que se entremezclan descripción y normatividad, forzando la realidad para que se adecúe a la teoría.

Segundo, la abstracta concepción del espacio que se tiene desde la economía resulta claramente insuficiente para una disciplina encargada de gestionarlo como es la urbanistica. Incluso cuando no es ignorado por completo, el espacio debe quedar reducido a una expresión de costes (vía distancia) para poder integrarse en los modelos econométricos convencionales. A pesar de la intensa reflexión sobre la influencia de los costes del transporte en la distribución de las actividades económicas que ofrece la economía espacial, nada dice sobre las consecuencias que tienen sobre el propio espacio las infraestructuras necesarias para el transporte (viario, terminales, etc.), aspecto clave para la ingeniería o la planificación urbana.

La era industrial ha propiciado un espectacular crecimiento del tamaño de las ciudades y, simultánea una profunda mutación en las formas urbanas. El bajo coste[3] de los nuevos medios de transporte ha permitido ampliar los territorios de los que se abastece la ciudad, haciendo posible su crecimiento, en tanto que la velocidad ha permitido gestionar el funcionamiento interno de la gran ciudad sin que pierda su función aglutinante. En la práctica, donde se han desarrollado plenamente (y universalizado) los medios de transporte modernos, la ciudad ha pasado de ser una aglomeración basada en la proximidad a una red basada en la accesibilidad o conectividad (Dupuy, 1991). Las nuevas formas urbanas se han desarrollado en paralelo a los nuevos medios de movilidad reconfigurándose recíprocamente (Miralles-Guasch, 2002), pero no está clara, o al menos no se ha estudiado suficientemente, la relación entre esta reconfiguración y el crecimiento de la ciudad. Si la transformación de la ciudad moderna responde en gran medida a una mayor demanda de movilidad, ¿de dónde surge esta demanda? Puede argumentarse que es el creciente tamaño el que demanda tales aumentos de la movilidad y el que termina por transformar la ciudad.

El crecimiento de una ciudad no implica el crecimiento de sus componentes sino su multiplicación, en tanto que su extensión se realiza fundamentalmente sobre el plano del suelo (el crecimiento en vertical tiene unas restricciones mucho más severas). La multiplicación del número de ciudadanos presenta grandes retos en términos de organización social, económica y política, pero la extensión en el plano horizontal plantea sobre todo retos para la conexión entre las distintas partes de la ciudad.

Si concebimos la ciudad como un conjunto de nodos interconectados a través de la red viaria, aumentar el número de nodos implica, no sólo ampliar la distancia media entre nodos, sino también reducir la proporción de conexiones directas entre los mismos; no sólo se aumentan las distancias, sino también las intersecciones.

El problema de la distancia puede resolverse fácilmente mediante la velocidad que proporcionan los medios motorizados de transporte; sin embargo para ello es preciso mejorar las cualidades de la vía --mejorando su pavimento, segregando tráficos de distintas velocidades-- y eliminar los obstáculos intermedios --bien aumentando las distancias entre intersecciones (creando vacíos en torno a las vías principales), o bien generando conexiones fuera del plano del suelo (elevadas o subterráneas). A partir de este sencillo esquema pueden explicarse las grandes innovaciones del urbanismo de los últimos 150 años, así como sus grandes carencias.

Para entender el papel de la velocidad en el escenario urbano es imprescindible, en primer lugar, distinguir entre velocidad tecnológica, aquella que es capaz de alcanzar un vehículo en condiciones ideales, velocidad de circulación que se puede alcanzar en condiciones reales (teniendo en cuenta las limitaciones del medio urbano, así como la existencia de otros usuarios), y velocidad puerta a puerta, resultado de combinar todos los modos empleados en un desplazamiento, incluyendo aparcamiento, esperas, etc.

Miralles-Guasch & Cebollada, 2003:12-13

El aumento de la velocidad tecnológica de los vehículos de la era industrial (ferrocarril, automóvil, etc.) ha generado una creciente tensión con las limitaciones que imponen la infraestructura urbana y la fricción con otras formas de movilidad. Pueden leerse los procesos de modernización de los tejidos urbanos tradicionales como un conjunto de medidas para reducir la fricción del entorno urbano sobre el vehículo y aproximar lo más posible la velocidad de circulación a la velocidad tecnológica. En primer lugar es necesario adaptar el pavimentado a las necesidades de los vehículos, también hay que disponer de vías lo bastante amplias como para permitir el acceso de los vehículos y ofrecerles un espacio exclusivo donde poder maniobrar y moverse a la máxima velocidad sin la molestia de otros usuario más lentos.

El pavimentado especializado ya estaba presente en la antigua Roma, al igual que la segregación por modos de transporte en términos espaciales (separación entre peatones y carros) y temporales (restricción de la distribución de mercancías a las horas de la noche), sin embargo toda esta cultura se perdió en siglos posteriores. En el siglo XIX, cuando de nuevo se alcanzan tamaños urbanos comparables, la apertura de nuevas vías y el ensanchamiento de las calles de las ciudades europeas viene acompañado de una mejora de los pavimentos empleados y de una segregación más clara entre usuarios de velocidades incompatibles. Aunque con frecuencia se entremezclaron los argumentos sobre higiene, seguridad y necesidades de transporte,[4] modernidad y velocidad se hicieron sinónimos (Berman, 1989).

Sin embargo, la mejora de las vías sirve de poco sin una integración adecuada en una red. La mayor innovación del Plan Haussmann para París reside precisamente en concebir la ciudad como una totalidad y no como la suma de una serie de fragmentos (Choay, 1969), donde la nueva red viaria sirve como soporte no sólo del tránsito, sino también de la nueva red de alcantarillado.[5] En todo caso, el gran teórico de la red viaria como soporte de la movilidad es sin duda Ildefonso Cerdá y el tratado que constituye su proyecto de ensanche para Barcelona. Cerdá tenía claro que el aumento del transporte constituía el aspecto esencial de la nueva forma de urbanización, y para diseñar el ensanche barcelonés analiza concienzudamente los distintos tipos de tráfico (y velocidades), así como la complejidad de los cruces, de donde surgen todos los detalles en cuanto a ancho de vías y tamaño y forma de manzanas. El proyecto de ensanche se fundamenta principalmente en una red viaria continua y homogénea, aunque distintas vías asuman diferentes tipos de tráfico, aspecto que desarrollará en posteriores propuestas donde se plantean una mayor jerarquización y especialización de las vías, creando una malla superpuesta dedicada al tráfico ferroviario (Soria, 1996).

Poco a poco se van perfilando, en la teoría y en la práctica, dos tipos de segregación: dentro de cada vía se separan los tráficos de distinta velocidad, mientras que en el conjunto de la ciudad van surgiendo una serie de avenidas o vías principales que canalizan el tráfico más veloz. Las nuevas avenidas constituyen rutas privilegiadas para atravesar la ciudad, pero al mismo tiempo se convierten en barreras que dificultan el movimiento transversal, debido a que tales velocidades se obtienen en gran medida mediante la reducción del número de cruces e intersecciones. En este sentido, las avenidas circunvalares pueden parecer una solución oportuna para evitar la congestión de las áreas centrales, pero, como ya advertían los tratadistas alemanes de finales del siglo XIX (Piccinato, 1974), suponen una barrera a futuro para la conexión de las nuevas expansiones de la ciudad con las áreas centrales; de esta manera, el diseño centrípeto del París de Haussmann no ayuda a conectar el centro con la periferia, dificultando su posterior expansión.

En paralelo a esta gran transformación de la red viaria tradicional, que tiene lugar en Europa y en Estados Unidos en el cambio de siglo, se pone en marcha la otra gran solución para resolver el problema del transporte urbano: los ferrocarriles metropolitanos. A diferencia de las redes de trenes y tranvías que comunican la ciudad con el extrarradio, las redes de metro se conciben para el tráfico interno de la ciudad y acuden a una opción radical: abandonar el plano del suelo y desarrollarse en el subsuelo o sobreelevadas. Esta solución permite generar una nueva red, paralela a la viaria y sin interferencias con ella, perfectamente adaptada a la velocidad tecnológica del vehículo. En todo caso, esta huida del plano del suelo se presenta con diversos grados de desarrollo, desde los cruces a distinto nivel en calles y autopistas (que sólo abandonan el plano del suelo en puntos específicos), hasta el soterramiento o la elevación de tramos más o menos extensos de vías férreas y/o autopistas; es decir, no sólo se generan redes integrales de transporte, sino también todo tipo de soluciones puntuales para evitar el efecto barrera de las infraestructuras.

Por último tenemos la opción de abandonar la densidad del tráfico urbano y diseñar vías especializadas que conectan puntos distantes a través de un vacío relativo. En estos tramos se pueden alcanzar velocidades mayores debido a que son recorridos de un extremo al otro por todos los usuarios empleando vehículos y velocidades semejantes. A este esquema responden los suburbios nacidos con el ferrocarril en Inglaterra o Estados Unidos en las décadas finales del siglo XIX o las ciudades satélite de la Alemania de entreguerras, pero también los desarrollos suburbanos de la post-guerra. Con esta innovación se rompe el esquema de la ciudad como tejido continuo y se abre paso la aparición de una urbanización discontinua más dependiente de la velocidad que de la proximidad para el acceso a las áreas centrales, con dos formas históricas claramente diferenciadas en función del predominio del transporte colectivo o individual.

Un caso interesante del fenómeno de crecimiento discontinuo consistiría en el desarrollo de ciudades satélite, asentamientos compactos y densos, pero separados del núcleo central, al que se conectan mediante la red de transporte para salvar la distancia intermedia. Tiene interés revisar en este punto la evolución del concepto de ciudad jardín enunciado por Ebenezer Howard y cómo se fue transformando progresivamente en suburbio o ciudad satélite de la gran ciudad. Howard (1902) propone una ciudad autónoma, de tamaño definido y delimitada por una área agrícola, que tan sólo pueda crecer de forma discontinua, a través de nuevas ciudades jardín que terminarían conformando una red. Pronto se abandonan todas estas premisas en cuando al tamaño y al crecimiento para centrarse exclusivamente en el diseño de suburbios más verdes. En Inglaterra, al primer proyecto de ciudad jardín (Letchworth), promovido por el propio Howard, enseguida le sucede el diseño de un suburbio jardín (Hampstead), en tanto que el concepto llega ya originalmente corrompido en su forma suburbial a países como Francia, Alemania o España. Un discurso de contacto con la naturaleza planteado en términos de (pequeño) tamaño termina siendo incorporado al discurso urbanístico convencional en términos de (baja) densidad.

La génesis de las ciudades satélite, y a pesar de la influencia que se le atribuye a la propuesta de Howard, tiene varios orígenes independientes que incluyen tanto realizaciones prácticas como planteamientos teóricos. La difusión de las redes de ferrocarril permite la creación de diversos asentamientos residenciales asociados a sus estaciones (Llewelyn Park, Riverside, en Estados Unidos, o Bedford Park, en Inglaterra, por citar sólo algunos ejemplos; Hall, 1988:cap.3) que de hecho se convierten en los primeros suburbios aislados espacialmente y conectados a las ciudades gracias a la red de transporte. Paralelamente, en Alemania se discute más bien en el ámbito teórico (Mancuso, 1978:73), lanzando diversas propuestas que terminan por cuajar en los desarrollos que Ernst May ejecuta durante su etapa en Frankfurt (1925-1930), donde el ambicioso programa urbano original de los nuevos barrios termina reducido a lo residencial, aunque autónomo en términos de servicios y equipamientos (Mancuso, 1978:313). Probablemente la realizaciones más acabadas de este nuevo esquema de urbanización sean los planes regionales de Londres y Estocolmo, que marcan el comienzo de una nueva fase del urbanismo europeo tras la Segunda Guerra Mundial (Figura5). En estas fechas, el programa de construcción de nuevas ciudades [New Towns] que se lleva a cabo en Reino Unido, principalmente en Inglaterra, es un proyecto relativamente fiel a la idea original de Howard, aunque encuentre dificultades precisamente para que las nuevas ciudades prosperen cuando están muy lejos de las grandes urbes, o no terminen convertidas en meros satélites cuando se aproximan en exceso. Programas como los desarrollados en Francia o Singapur, por citar sólo algunos de los inmediamente posteriores, se plantean desde su origen como medios para ordenar el crecimiento de grandes ciudades a través de la urbanización discontinua.

Desde un punto de vista teórico, resulta interesante la propuesta que Lauchlin Currie hace en 1976 (en el marco de la Conferencia Hábitat de Naciones Unidas) para la urbanización de los países en desarrollo. En su propuesta «ciudades dentro de ciudades» plantea ordenar la imparable urbanización a través de una serie de polos periféricos de crecimiento o descentralización que limiten las deseconomías de aglomeración, fomentando la autonomía de estos polos mediante la limitación de su conectividad con el núcleo central (Currie, 1988:154), invirtiendo el argumento que desarrollamos aquí: si la conectividad es la que garantiza la cohesión de la urbe, su ausencia fomentará la autonomía de las partes.

Sin embargo, no es el establecimiento de nuevas ciudades la forma predominante del crecimiento discontinuo. Más que la opción compacta de los primeros suburbios y ciudades satélites ligados al transporte colectivo, ha sido la suburbanización asociada al automóvil, dispersa y de baja densidad, la que se ha impuesto en los países desarrollados. El desarrollo más perfecto de este modelo lo encontramos en Estados Unidos, donde se combina una tradición cultural anti-urbana y descentralizadora, con el desarrollo temprano de toda la industria del automóvil (Hoffman & Felkner, 2002). Edward Soja (2000) presenta Los Ángeles como paradigma de este nuevo modelo de urbanización. En esta ciudad se da de forma muy temprana un esquema urbano relativamente descentralizado, sobre el soporte de una extensa red interurbana de tranvías que es la base sobre la que se construye posteriormente la malla de autopistas.[6] Esta descentralización temprana inhibe la concentración de infraestructuras en el centro histórico, en tanto que la malla relativamente regular de transporte genera un territorio bastante isótropo en términos de accesibilidad y perfectamente adecuado para la penetración del automóvil. En cierto sentido, la menor tradición de este centro urbano de la costa oeste favoreció la pureza del esquema suburbano que en otros centros con más historia no ha podido desarrollarse más que parcialmente. Se puede decir lo mismo de otras muchas áreas urbanas del oeste y del Sun Belt de Estados Unidos: su crecimiento relativamente reciente nos muestra ejemplos mucho más puros de suburbanización.

En estas condiciones, la proximidad cede gran parte de su importancia a la conectividad; la ciudad basada en el automóvil es una ciudad dependiente de la conectividad a la red de carreteras, y llega hasta allí donde puedan llegar éstas, sin necesidad de colmatar el territorio que atraviesa. La continuidad del tejido urbano es sustituida por la continuidad de la red. Y la red de alta velocidad, que se introducía a la fuerza y con todo tipo de dificultades en la ciudad tradicional, pasa a convertirse en el elemento generador de los nuevos territorios urbanos. Su diseño no necesita adaptarse a las restricciones de un contexto preexistente, lo que permite optimizar sus características técnicas, aumentando su capacidad en términos de aforo y velocidad. El resto de los elementos urbanos se adaptan a la lógica espacial que impone, las localizaciones más privilegiadas son las que se encuentran en la proximidad de los nudos y accesos a las autopistas y se genera un nuevo paisaje y una nueva fachada urbana adaptada a la velocidad del automóvil, que es visible desde cualquier punto de la vía, pero que sólo es accesible en puntos muy concretos con el fin de evitar la multiplicación de los cruces.

Se puede realizar un recorrido muy similar desde el punto de vista del transporte, un esquema conocido como las tres edades de la ciudad, y que distingue las formas urbanas asociadas a la movilidad peatonal tradicional, el transporte público masivo de la primeras fases de la revolución industrial, y el transporte motorizado basado en el automóvil particular (Newton & Kenworthy, 1989).

En la ciudad tradicional donde caminar era el medio predominante de desplazamiento la distancia era la variable fundamental, y la ciudad debía circunscribirse a unas dimensiones compatibles con las reducidas posibilidades de movilidad, y su crecimiento se realizaba fundamentalmente en vertical, aumentando la densidad. En las grandes capitales donde la concentración del poder político o económico había provocado un crecimiento que hacía inviable este esquema, encontramos con frecuencia una estricta sectorización, de forma que cada barrio o sector de la ciudad tienden a desarrollar el máximo de autonomía, reduciendo al mínimo la necesidad de transporte entre cada uno de ellos.

La aplicación del ferrocarril y otras tecnologías modernas al transporte urbano permite una expansión de la ciudad a lo largo de los ejes servidos por estos medios a través de asentamientos en torno a las estaciones o paradas del transporte. Se pasa de un esquema compacto, continuo y más o menos denso, a otro esquema donde se pierde la isotropía y la continuidad, se crece en unas direcciones y no en otras, el perímetro urbano se vuelve irregular y aparecen nuevas áreas urbanas que sólo se conectan con el resto a través de las líneas de transporte.

Finalmente, el automóvil permite liberarse de la atadura de las líneas y recorridos fijos del transporte colectivo, creándose un nuevo tejido que recupera la continuida y cierta isotropía, aunque con una densidad mucho menor a la de la ciudad peatonal.

En el trazado de una ciudad con la suficiente historia estos tres tipos de tejidos suelen aparecer superpuestos, pues cada nuevo esquema sirve más frecuentemente para diseñar las nuevas expansiones de la ciudad que para modificar la ciudad preexistente (Figura 6). En esta superposición también puede apreciarse cómo cada esquema también implica un cambio en la escala de la ciudad y en las distancias recorridas por sus habitantes. El aumento del tamaño de la ciudad y la implantación de nuevas tecnologías de transporte son dos procesos que avanzan en paralelo. ¿Se trata de una mera correlación o habría una relación de causa-efecto?

Por una parte, podemos observar que el automóvil impone unas determinadas formas urbanas en cualquier lugar donde sea el modo de transporte predominante, independientemente de que la ciudad sea mayor o menor. Muchas ciudades pequeñas y medianas se han diseñado directamente para el automóvil sin necesidad de que las distancias impidiesen la movilidad peatonal. En este sentido, podría decirse que el modo de transporte impone la forma urbana. Sin embargo, hay una asimetría que no por ser evidente, puede dejar de señalarse: mientras que es inviable caminar las grandes distancias que se pueden recorrer de forma cotidiana en automóvil, resulta perfectamente viable utilizar éste para recorrer las cortas distancias asequibles para el peatón. La posibilidad de elegir cuando nos enfrentamos a distancias cortas no existe en las grandes distancias. El hecho de que puedan existir pequeñas ciudades peatonales o automovilísticas no contradice el hecho de que, por el contrario, no pueden existir grandes ciudades peatonales, al menos no en los mismos términos. El tamaño, o más bien la distancia, obliga a incorporar nuevos modos de transporte, y a su vez los nuevos modos imponen una nueva forma urbana.

Al observar cómo se fueron incorporando las nuevas innovaciones de movilidad en las primeras ciudades industriales podemos señalar que las innovaciones tendieron a ser incrementales más que revolucionarias: se pasó del omnibús de caballos, al tranvía de caballos, después al tranvía eléctrico y finalmente al autobús de gasolina o diésel. Las pequeñas mejoras en relación al alcance, la velocidad o la flexibilidad se fueron acumulando hasta generar un profundo cambio, pero al mismo tiempo cada una de estas mejoras fue incorporándose con dificultad, compitiendo siempre con las soluciones previas e imponiéndose con frecuencia sólo cuando se recibió un impulso político decidido. Así, en la profunda metamorfosis que sufrieron las ciudades inglesas a lo largo del siglo XIX los nuevos modos de transporte urbano que se estaban inventando no supusieron más que un soporte tecnológico que apuntalaba y consolidaba cambios y tendencias que tenían su propia lógica interna (Dennis, 1985). Según este relato, las nuevas tecnologías en transporte urbano serían consecuencia, más que causa, de las necesidades asociadas al creciente tamaño de las ciudades.

Si asumimos el papel de las ciudades como lugar de encuentro, y en su vertiente económica, como mercado, la principal ventaja de la aglomeración y el tamaño creciente reside en las economías de escala que son posibles en estos mercados ampliados, que permiten una reorganización de la producción (con una creciente especialización del trabajo) y una ampliación de la diversidad de productos (gracias a la aparición de todo tipo de nichos rentables). La especialización implica la combinación del trabajo de personas muy distintas entre sí y confluencia más o menos simultánea en el espacio productivo. Este espacio productivo propio de las ciudades también fue espacio residencial cuando la movilidad estaba limitada, y así en la ciudad tradicional todos los grupos debían compartir el mismo espacio urbano, en tanto que su distancia social se articulaba en torno a una serie de complejos rituales de convivencia o urbanidad. La extensión de la ciudad y los transportes urbanos ha permitido que esa distancia social se traduzca también en una distancia física cada vez mayor.

El ensanche del siglo XIX mantenía en cierto modo el sistema tradicional de segregación vertical, donde la ausencia de ascensores provocaba una distribución vertical de los distintos grupos, ocupando las clases más pudientes las plantas nobles, las inmediamente por encima de la planta de acceso, mientras que los pisos superiores eran ocupados por familias cada vez con menos recursos, y las buhardillas por los individuos más miserables. En este esquema todas las calles eran más o menos nobles y todas ellas requerían un tratamiento similar. A principios del siglo XX la principal crítica contra estos viejos ensanches era que todas sus calles eran semejantes, sin tener en cuenta las diferencias entre los grupos sociales que las iban a habitar (Mancuso, 1978). Ante todo se juzgaba que los costes de urbanización suponían un sobrecosto excesivo e innecesario para las viviendas populares, que no requerían el ornato urbano de las zonas más nobles de la ciudad. Según se fue aceptando y generalizando este principio, las distintas partes de la ciudad se fueron distinguiendo más entre sí, no sólo por el tipo de viviendas y por los grupos sociales que las habitaban, sino por su propia estructura e infraestructura urbana. La zonificación que había surgido en Alemania fue adoptada por la Carta de Atenas y se convirtió en el instrumento oficial de organización de la ciudad y de distribución de sus funciones y habitantes en el espacio (Mancuso, 1978). Pero sobre todo, se perdió la identidad formal de la ciudad, prevaleciendo cada vez más la identidad específica de cada una de sus partes. Si era lo bastante poderoso, cada usuario particular podía imponer sus propias preferencias a su espacio, ya fuese residencial o productivo, en tanto que los grupos sociales menos influyentes debieron contentarse con lo que se les ofrecía, sin que por ello dejase de haber una amplia y variada oferta para distinguirse entre sí (Harvey, 1973).

Todo lo que ha ocurrido con posterioridad no ha hecho más que profundizar este proceso. El transporte público masivo utilizado por las clases trabajadoras ha creado barrios destinados y modelados para estas mismas clases, mientras que el más selectivo automóvil particular ha dado lugar a espacios residenciales más exclusivos y excluyentes. Desde una concepción liberal, donde la decisión de dónde vivir se convierte en exclusivamente económica, al coste económico de la vivienda hay que unir el coste del transporte hasta el lugar de trabajo, lo que en términos muy simplificados se traduce en distancia (Alonso, 1964). En esta lógica económica, a los obreros sólo les quedaba vivir en la proximidad de la fábrica, a pesar o precisamente por todas las molestias asociadas a su presencia, para reducir al mínimo el coste del transporte. Por el contrario, los trabajadores con mejores salarios podían invertir parte de los mismos en acercarse a la naturaleza, aumentando la distancia hasta su puesto de trabajo. Por contra, cuando la distancia implica más un coste temporal que monetario, los pobres se ven a menudo obligados a recorrer grandes distancias, mientras que los ricos pueden permitirse vivir en las proximidades del trabajo.

Si bien la movilidad motorizada de las personas ha permitido alejar cada vez más la residencia de los centros de actividad económica (que han tendido a permanecer en los centros urbanos o, posteriormente, en otros enclaves privilegiados en términos de accesibilidad), esta "reducción" de los costes del transporte hay que matizarla. Desde el punto de vista de los agentes individuales es evidente, y de ahí se derivan su decisiones racionales en favor de la dispersión, sin embargo desde el punto de vista más global de la colectividad, la reducción del coste del transporte se basa principalmente en la inversión previamente realizada en la red de infraestructuras que le da soporte.

La suburbanización masiva que se produce en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial se apoya en dos políticas federales de gran alcance: la Comisión Federal de Vivienda [Federal Housing Administration, FHA], creada en 1934, ofrece seguros que respaldan préstamos hipotecarios a muy largo plazo para la compra de viviendas en áreas de "bajo riesgo", que en la práctica son desarrollos nuevos, suburbanos y sin mezcla racial (Jackson, 1985; Farrell, 2002). El Sistema Interestatal de Autopistas [Interstate Highway System] que se construye a partir de 1956 (aunque las inversiones federales en autopistas vienen produciéndose desde 1919), se diseña para penetrar en los grandes centros urbanos, dando servicio a los nuevos desarrollos suburbanos al tiempo que destruye grandes extensiones de barrios pobres. La suburbanización estadounidense, que sería el ejemplo más puro de este tipo de crecimiento, no es tanto resultado de las fuerzas económicas actuando en un marco de "libre mercado" como de una decidida intervención pública continuada a lo largo de décadas (Lewyn, 2000).[7]

Europa occidental presenta un panorama mucho más complejo; el modelo suburbano no puede llegar a desarrollarse en toda su pureza por el propio territorio, que no sólo tiene mucha más historia urbana, sino también menos espacio disponible, pero sus políticas de infraestructuras se asemejan bastante al modelo norteamericano. Las infraestructuras de transporte, y especialmente las autopistas, se convierten durante la segunda mitad del siglo XX en asunto de Estado, factor imprescindible para asegurar la competitividad de la economía nacional, y soporte para los nuevos territorios suburbanos. En todo caso, no puede entenderse este proceso exclusivamente desde la lógica del crecimiento urbano, es imprescindible tener en cuenta los cambios en el contexto económico global que empujan hacia una completa reorganización de los territorios, en que las infraestructuras juegan un papel fundamental en el drenaje de recursos desde las áreas rurales hacia las urbanas (Jiménez, 2012b).

De esta manera, el mismo mecanismo general da resultados diferentes, en términos de distancia y transporte, y la consiguiente forma urbana, según se combine con diversos factores. Mientras en Europa los centros urbanos más prestigiosos expulsan a las clases menos pudientes hacia lejanas periferias conectadas originalmente por transporte público, pero más recientemente por el mismo automóvil, en Estados Unidos el éxodo suburbano hace que los centros urbanos queden en manos de las clases económicamente más débiles. La combinación de factores tecnológicos (transporte colectivo o particular, público o privado) y culturales (el prestigio de lo urbano, lo bucólico de la naturaleza o el mundo rural) generan una cultura urbana particular, al igual que los factores históricos y geográficos hacen de cada ciudad un objeto único, pero siempre bajo el mismo esquema: un mosaico cuyas partes son cada vez más distintas, en términos sociales o económicos, y más dependientes de un transporte o una comunicación cuasi-instantáneos.

Señalar este aspecto institucional de la suburbanización resulta especialmente importante a la hora de analizar otras situaciones menos claras, donde la capacidad financiera o política no está tan desarrollada y el soporte infraestructural necesario para la dispersión no ha llegado a implantarse adecuadamente. La urbanización reticular tan típica de los países desarrollados apenas se deja ver en las grandes megaciudades de los países más pobres, donde continúa extendiéndose la urbanización en mancha de aceite. En este caso, el alcance de las políticas de infraestructuras es un factor clave para el desarrollo de todas estas nuevas formas urbanas. En el ámbito latinoamericano podemos señalar Buenos Aires como ejempo de un desarrollo urbano discontinuo sobre la base de una potente infraestructura de transporte, principalmente autopistas, construida por el Estado (Fernández Wagner, 2011), mientras que Bogotá mostraría el extremo opuesto: la compacidad inducida por la ausencia de una infraestructura de transporte que soporte la suburbanización (Jiménez & Torres, 2014).

Una última y extrema forma de segregación sería la que se genera con las discontinuidades del tejido urbano. Una vez que la velocidad asume un papel protagonista frente a la proximidad para definir la accesibilidad dentro del área urbana, se abre la posibilidad de que empiecen a aparecer fragmentos urbanos conectados con el resto de la ciudad exclusivamente a través de una infraestructura de transporte, o grandes vacíos intercalados entre los distintos tejidos urbanos. A partir de una muestra global de grandes ciudades, Shlomo Angel y su equipo (2012) han llegado a la conclusión de que la fragmentación se reduce con el tamaño, con el nivel de motorización y con el grado de control de la expansión urbana, mientras que el nivel de renta favorece una mayor fragmentación. Resulta especialmente llamativo el efecto del grado de motorización: aunque el automóvil privado permite llegar más lejos, también facilita una ocupación más homogénea del territorio disponible, a diferencia de los medios de transporte público, que tienden a generar concentraciones en torno a ciertas rutas y nodos, así como vacíos en los espacios más alejados (la Figura 6 también sirve para ilustrar esta cuestión).

La expansión de la ciudad y la especialización de sus componentes, con el consiguiente aumento de las distancias a recorrer de forma cotidiana, implican una creciente dependencia en la velocidad y los modos motorizados de transporte para mantenerla en funcionamiento. De esta manera, si la velocidad no puede crecer en la misma medida que la distancia se produce un aumento del tiempo requerido para los desplazamientos y los consecuentes sobrecostes. No es de extrañar que en gran medida los grandes problemas y disfunciones de la movilidad urbana tienen su origen en la incapacidad de alcanzar las altas velocidades requeridas.

Podemos definir congestión como aquella situación en que un modo de transporte no puede desarrollar su velocidad tecnológica por factores ajenos al mismo, generalmente producida por una saturación de las infraestructuras que deben soportar los flujos. La congestión ha sido el gran enemigo de la ciudad de los flujos y el transporte, desde la antigua Roma hasta las ciudades decimonónicas que vuelven a alcanzar tamaños y requerimientos de transporte interior semejantes. Si interpretamos todas las grandes transformaciones urbanas desde el siglo XIX como un esfuerzo para superar el riesgo de la congestión, debería sorprendernos el permanente fracaso de las políticas diseñadas a evitar la congestión. En realidad nos enfrentamos a una versión particular de la «paradoja de la eficiencia» enunciada por Jevons (1865), por la cual las permanentes mejoras en la eficiencia de una tecnología no conllevan ahorros en su uso sino una mayor implantación y un crecimiento del consumo total de recursos. En la ciudad podemos observar cómo la ampliación y la multiplicación del espacio destinado al transporte siempre ha tenido mayor éxito aumentando el flujo total de vehículos que reduciendo la congestión, en tanto el crecimiento de la capacidad siempre ha terminado quedando por debajo del crecimiento de la demanda (Buchanan, 1963; Estevan, 2008).

En cualquier caso, conviene distinguir entre las distintas tecnologías de movilidad motorizada. Mientras que el ferrocarril y otros tipos de transporte colectivo se adaptaron con cierto éxito al contexto urbano, el instrumento más potente de movilidad, el automóvil privado, ha mostrado sus límites para adaptarse al espacio tradicional de las ciudades. Sin discutir la alta eficiencia del automóvil para su usuario, en términos de velocidad, flexibilidad y versatilidad, no se puede negar su gran ineficiencia en un aspecto crítico al interior de la ciudad: el consumo de espacio. Ya hemos hablado de cómo estas demandas han creado una ruptura formal entre la ciudad anterior al automóvil, donde el transporte colectivo y la densificación han sido la solución al aumento de los flujos, frente a la ciudad diseñada para el automóvil, especialmente los suburbios, donde los flujos se han resuelto con un aumento de la velocidad y de los espacios destinados a la movilidad. Esta disyuntiva quedaba ya patente en el Informe Buchanan (1963), donde se ponían de manifiesto las dificultades y los elevadísimos costes de adaptar las ciudades existentes al automóvil. Aún así no ha dejado de intentarse de una forma u otra, especialmente en las áreas periféricas. Sin embargo, tales costes no siempre son asumibles, problema que resulta especialmente visible en las grandes urbes de los países subdesarrollados (o en vías de desarrollo), donde las limitaciones de la infraestructura muchas veces se convierten en el cuello de botella que frena el crecimiento de la movilidad motorizada (Jiménez & Torres, 2014). En todo caso, hay que recordar que en el diseño de estas políticas de movilidad e infraestructuras se entrecruzan múltiples variables más allá de la mera gestión urbana: el automóvil hace tiempo que ha dejado de ser un simple instrumento de movilidad para convertirse en símbolo de modernidad de élites sociales y económicas, y centro de una industria con un importante papel en la economía global.

Un aspecto fundamental de la congestión es que apenas hace distinciones entre los usuarios de una infraestructura. Resulta especialmente esclarecedor el caso del automóvil, donde la planificación de la infraestructura y las decisiones de los usuarios se toman en instancias diferentes.

El crecimiento indiscriminado de la infraestructura dedicada al automóvil no resuelve el problema de la congestión en los países desarrollados, debido a que la facilidad para acceder a un automóvil hace que la propia infraestructura se convierta en el principal factor limitante. Para ofrecer a ciertos usuarios una alternativa no congestionada es preciso recurrir a la creación de infraestructuras exclusivas, que necesitan excluir a una parte de los usuarios para garantizar la circulación fluida del resto. Se trata de un difícil equilibrio entre atracción y repulsión de usuarios (generalmente a través de sistemas de peaje, restricciones a ciertos tipos de vehículos, o limitación del número de accesos) para alcanzar un número suficiente de usuarios que rentabilice o justifique la infraestructura sin llegar a poner en riesgo la garantía de fluidez que justifica su existencia.

En los países menos desarrollados el acceso al automóvil suele ser una barrera bastante eficaz para asegurar que las infraestructuras dedicadas al automóvil sigan siendo disfrutadas por una minoría. Pero aquí la propia expansión de la industria del automóvil demanda que su uso se generalice cada vez más, eliminando progresivamente las ventajas de la exclusividad. En última instancia, la prosperidad acaba atrayendo la congestión.

La exclusión o la falta de acceso a los modos más veloces de movilidad es un problema tan grave como la congestión, pues dificulta igualmente la interconexión de las distintas partes de la ciudad, pero tiene la particularidad, frente a la congestión, de que no afecta por igual a todos los habitantes de la ciudad, sino particularmente a los colectivos más débiles. La exclusión es un problema tan antiguo y relevante como la congestión, pero desde el urbanismo no se le ha prestado la misma importancia y, en ocasiones, incluso se ha fomentado, siendo el ejemplo más paradigmático de esto las autopistas construidas por Edwin Moses en Nueva York, cuyos puentes a baja altura impedían la circulación de autobuses (Hall, 1989).

La exclusión puede derivarse por la falta de infraestructuras en ciertas áreas de la ciudad, lo que afecta al conjunto de sus habitantes y usuarios, o estar asociada a características específicas de ciertos grupos, muchas veces asociadas al nivel económico, pero otras veces a cuestiones de etnia, género o diversidad funcional. Por supuesto la congestión asume distintas formas en cada contexto, pero el resultado principal es similar: una inmovilidad relativa dentro de la ciudad que genera todo tipo de desventajas, que además se agravan conforme la ciudad va reconfigurando sus servicios para atender a la población con mayor movilidad.

En países con un alto grado de penetración del automóvil privado las áreas urbanas en su conjunto se reconfiguran para este nuevo modo de movilidad, mientras que los colectivos sin acceso a su propio automóvil ven restringida su movilidad hasta allí donde alcanzan los servicios públicos de transporte. Incluso los sectores de población con menores ingresos encuentran una barrera en las mismas tarifas del transporte público. Esta última circunstancia tiene un papel protagonista en las ciudades del tercer mundo: la incapacidad de acceder a la movilidad urbana de grandes grupos de población genera unas estructuras de convivencia y relación con el territorio muy similares a las existentes en las ciudades preindustriales o en los entornos rurales de donde procede gran parte de esa población marginada (Jiménez, 2012a). En ambas situaciones, aparentemente tan dispares, se generan espacios de exclusión, áreas de la ciudad con una accesibilidad reducida o restringida, y grupos que sufren diversos grados de exclusión.

Esta exclusión, en todas sus formas, bien podría ser el síntoma de una contradicción mucho más profunda, ya enunciada hace décadas por Ivan Illich (1973): la velocidad tiene un coste social y ecológico y las altas velocidades que ofrecen determinadas tecnologías modernas tienen costes tan elevados que nuncan se podrán generalizar. Illich realizó un sencillo experimento: computó todo el tiempo invertido por el conductor medio norteamericano en hacer funcionar su automóvil (incluyendo todas las horas trabajadas para pagar el vehículo, la gasolina, sus seguros y su mantenimiento), con el resultado de que la velocidad global obtenida no era muy distinta de la persona que se desplaza caminando. Podemos imaginar que tal opción tecnológica sería directamente inviable en un contexto con sueldos más bajos, pero tampoco resulta especialmente atractiva en contextos de alta congestión, donde no se pueden aprovechar las ventajas de la velocidad tecnológica del vehículo. Como resultado, el automóvil sólo resulta una opción ventajosa cuando hay un alto nivel de renta y cuando no hay competencia por el espacio de circulación (así nos los muestra sistemáticamente la publicidad). En la práctica, las altas rentas y las altas tasas de motorización van de la mano, y también demandan un espacio urbano adaptado; en el extremo opuesto, las bajas rentas y la baja capacidad de motorización permite reducir las inversiones en infraestructuras, de manera que en las sociedades más desiguales se produce de forma natural una focalización de las inversiones para generar niveles diferenciados de accesibilidad. Esto también tiene su efecto en la forma urbana: la infraestructura se puede diseñar para dar un servicio limitado a ciertos barrios, en tanto haya población dispuesta a instalarse en lugares con poca o nula accesibilidad. Las poblaciones de bajos recursos, que no pueden acceder a la velocidad de la motorización, deben aprovechar al máximo la proximidad, compactando y densificando los tejidos urbanos.

Las grandes capitales de América Latina ilustran a la perfección estos contrastes, con todo el abanico de situaciones imaginables, desde áreas hiperdesarrolladas en términos de infraestructuras, hasta grandes áreas de desarrollo informal completamente marginadas en términos de servicios y movilidad, reflejo en el espacio urbano de las grandes desigualdades socio-económicas. En general, las ciudades latinoamericanas son más densas y compactas que las europeas (Inostroza et al., 2010), con un menor desarrollo de las infraestructuras y de los suburbios. En el caso de Bogotá, puede rastrearse que la principal causa del estancamiento de una incipiente suburbanización se debería a la congestión y la falta de inversiones de infraestructura de transporte, que han forzado un retorno a la ciudad, aunque no al centro, de las clases más pudientes (Jiménez & Torres, 2014). Además, estas ciudades afrontan un gran volumen de barrios de origen informal con graves problemas para acceder al resto de la ciudad, incluso cuando están situados en localizaciones céntricas.

[1]: «Algunas evidencias empíricas... sugieren que incluso

las ciudades más grandes no han alcanzado todavía tamaños excesivos

desde el punto de vista del crecimiento y la productividad»

(traducción propia).

[2]: Este desequilibrio en las relaciones de poder y su

traslación a los mecanismos de mercado también se ve reflejado en el

vaciamiento del territorio en favor de las grandes ciudades

que caracteriza la fase actual del proceso de urbanización global

(Jiménez, 2012b).

[3]: El bajo coste se refiere estrictamente al coste monetario

directamente asumido por el usuario. Otra cuestión serían los costes monetarios

indirectos asociados a las infraestructuras, que suelen ser sufragados por el

conjunto de la sociedad, o los costes ambientales.

[4]: «Los

motivos básicos aducidos por Haussmann para justificar su

operación: la salubridad pública y el tráfico. La historiografía

urbanística ha destacado, sin embargo, el silenciamiento de otros

objetivos, como la puesta en valor de unos suelos con altas

expectativas, la necesidades de reestructuración funcional, las

estrategias políticas y de orden

público que buscaban acabar con los focos de

agitación y subversión social, radicados en la ciudad

pre-industrial.» (Gaja, 1996:9)

[5]: A pesar de la escala de la

actuación, no parece haber un plan o una teoría global que guíe los

trabajos, al margen de la voluntad de unir los principales focos

cívicos de la ciudad mediante grandes avenidas.

[6]: La propietaria de la red interurbana de tranvías, la Pacific

Electric, siempre tuvo su principal fuente de ingresos en el desarrollo

inmobiliario y el suministro eléctrico a los nuevos barrios, mientras el

servicio de transporte de pasajeros tendía a ser deficitario. Por ello, cuando

una vez que la empresa hubo urbanizado la mayor parte de sus propiedades, el

servicio de tranvías pasó a convertirse en un lastre y las distintas líneas

fueron cerrando durante la década de 1950, conforme se completaban las

correspondientes autopistas. El servicio del área central de Los Ángeles,

gestionado por la empresa Los Angeles Railway, transportaba un volumen mayor de

pasajeros, tenía mayor sentido económico y sus tranvías siguieron circulando

hasta 1963, cuando fueron finalmente sustituidos por autobuses.

[7]: Aunque la mayoría de los autores

coinciden a rasgos generales con este diagnóstico, también hay quien

discute la influencia de estas políticas en el desarrollo de la

suburbanización norteamericana: Utt, 2000.

| Documentos > Tamaño y densidad urbana > http://habitat.aq.upm.es/tydu/atydu_1.html |